中国煤炭科技博物馆(以下简称“博物馆”)是由教育部、应急管理部(原国家煤矿安全监察局)及中国煤炭工业协会共同支持,中国矿业大学承建的高校综合性博物馆。本年度,博物馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会、全国教育大会精神,牢牢把握学校“奋进之年”的工作主基调,紧扣博物馆“建设之年”的关键任务部署,重点围绕“展教研习”工作职责,不断发挥文博事业的高质量服务保障职能。现将有关工作总结如下:

一、工作情况

(一)科普工作组织管理情况

博物馆积极响应国家政策,深入贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》等上级文件精神,高度重视科普对于提升公众科学素养的关键作用,并将其融入单位整体发展战略,形成了主要领导亲自抓、牵头部门具体抓、部门全员齐参与的工作格局。注重协调各方资源,提升科普效能,构建了多元化、协同化的科普资源体系,为科普工作的开展提供坚实的人力与物力保障。社教部作为科普工作的具体实施部门,全面负责从科普活动策划、专家联络到成果推广等一系列工作,充分发挥统筹协调功能,确保各项科普任务有序推进。

年初之际,博物馆依据长期目标、社会需求及过往经验,运用项目管理方法,秉持“聚焦一重点,驱动三创新”理念,精心规划本年度科普工作计划,致力于提升科普效果,推动全民科学素养的提高,助力科普事业蓬勃发展。同时,构建完善的科普工作制度,明确工作流程与人员职责,确保各项工作有章可循。为激发员工参与科普工作的积极性,修订与完善一系列成果激励与支持政策,如《中国煤炭科技博物馆年度综合绩效分配办法》《中国煤炭科技博物馆工作成果奖励制度》《中国煤炭科技博物馆员工教育培训制度》等,从多个维度为科普工作的深入开展提供有力支撑,促进博物馆科普事业不断迈向新台阶。

(二)本年度向公众提供科普服务工作基础情况

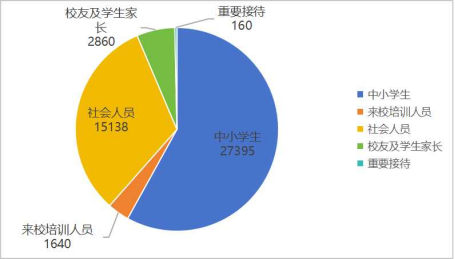

博物馆积极践行科普使命,通过不断拓展宣传渠道,丰富展览内容,扩大开放,进一步强化场馆在苏鲁豫皖周边的辐射影响力。本年度开放达210天,法定节假日与寒暑假期间依据游客需求灵活调整开放时间。共接待了62050人次的公众参观,较去年增长50%,其中青少年占比44%,共计27395人次,服务范围覆盖苏鲁豫皖周边中小学、社区70余个,免费讲解场次达770场。

2024年度游客分析图

博物馆馆舍面积18980㎡,常设自然陈列馆、天工科技馆、煤炭企业馆、校史馆4个核心科普场馆,以及李可染艺术展厅、人文艺术馆、临展厅和文博讲堂、研学教室等文化阵地。其中,自然陈列馆围绕“地球生命的历程与资源环境”,以1500㎡空间展示地球生态、生命演进、矿产资源与恐龙模型;天工科技馆以1000㎡面积呈现“能源资源开发利用科技文化”,涵盖古今采矿技术、矿山安全与未来采矿等展区;煤炭企业馆用2000㎡展示14家企业现代化成就;校史馆以“百年矿大发展变革”为主题,以1500㎡展览面积展示我国煤炭高等教育百年征程与科学家、教育家精神传承。

今年以来,为提升科普体验,博物馆聚焦智慧展厅与数字化平台建设,不断推进“数字文博——能源资源特色历史文化展教体验中心”项目,综合利用数字化技术、智慧化互动、现代化展陈等方式进一步拓宽展教资源与功能,增设“一云多屏”、“大数据可视化”数字大屏,上线数字博物馆与AR移动导览,开发系列管理系统,显著提升场馆智慧化程度与展教效能。

与此同时,场馆升级改造工作稳步开展,精心打造“能源科技的尖兵”——科学家精神教育专题展厅;自然陈列馆更新恐龙展厅;联合矿业学院推进天工科技馆智慧项目;校史馆优化1953-1970年时期展陈内容,新增“时光邮局”文创展示区。全方位充实场馆底蕴,增强文化内涵与科普魅力,为公众呈现更优质、多元的参观学习体验。

数字大屏

“能源科技的尖兵”——科学家精神教育专题展厅

自然陈列馆更新恐龙展厅

“时光邮局”文创展区

(三)本年度开展科普活动情况

博物馆充分整合校内外科普资源,发挥全国科普教育基地的主阵地作用,紧紧围绕能源资源特色,全年走进4个社区、10所学校通过开展科普研学服务、科学魔法秀、科普讲座等形式,先后组织开展了8项科普活动,重点培育了“燃点”“逐日”“息壤”等科普工作品牌,参与人数达3400人。

1.科普研学服务

先后举办了“植物发展史”“矿物之美:探秘古代绘画的色彩秘境”等富有特色的科普研学,推动科学精神与人文艺术相结合,不断培养学生对自然科学和历史文化的兴趣。组织了第二期“科创之翼·大地宝藏”研学实践营,面向中学生开展专题科普讲座、科普技能培训以及讲解能力考核,。在实验室开放日活动中开展“探寻远古海洋精灵三叶虫”主题参观体验活动等,服务青少年及公众累计500余人。

2.科普讲座

邀请中国工程院院士王国法《揭示<太阳石>奥秘 了解煤炭与能源矿业》为主题到校开展科普讲座,面向在校师生介绍煤炭勘探与开发、清洁利用和转化等领域的前沿科技,讲解煤炭产业数字化转型与煤矿智能化建设新进展。全国科普日期间,结合场馆特色,组织开展《漫谈中国古代煤炭的开发利用》专题讲座,详细介绍古代煤炭开发利用在社会文明发展中的巨大作用,该讲座被中国科协全国科普日宣传平台推荐到“万场报告话前沿”系列活动中,并在平台进行宣传推广。

3.科普“双进”(进校园、进社区)活动

主动对接苏电社区、下淀社区、牌楼街道鼓楼花园社区、大庙街道河套村开展科普推介活动。先后在徐州科技小学、解放路小学、树恩小学、江苏师范大学附属小学等10所学校举办“低碳生活 绿色未来”科普巡展、“克鲁苏传奇——菊石”“神奇的矿石”科普讲座、“科学魔法秀”物理实验表演等多种形式科普活动,服务学生达2200余人次。

(四)在重要主题日期间举办主题科普活动的情况

全国科普日期间,博物馆积极响应“提升全民科学素质 协力建设科技强国”主题号召,组织开展古代煤炭开发利用科普讲座、科学家精神专题报告等系列科普讲座,“科创筑梦”科学魔法秀、“科学之夜:星空下的科学对话”“行走的科普课堂”等一系列活动6项,累计辐射人数5000余人次。通过专题辅导、研学参与、科普表演等形式,推动科普教育与科学家精神教育进校园、进课堂,不断拉近科学与公众的距离,为科普事业的发展注入活力。除线下活动外,博物馆还积极拓展线上科普渠道,利用“科普中国”网站、博物馆官方网站以及微信公众平台进行传播,推出了一系列能源科普短视频、图文并茂的科普文章等内容,进一步扩大了科普活动的影响力和覆盖面。

此外,在国际博物馆日、校庆日、科技工作者日等主题节日前后,为了在大众心中播撒科学的种子,提升公众科学素养,博物馆精心策划并先后举办了“走进博物馆”“文心默趣”——高淮生书法篆刻展、“艺彩非凡”美术系毕业生作品展、“走进大邑商”校园文博展及“大国矿业 科技报国”高水平科技成果展等5个临展;举办“从前座森林”“矿物之美:探秘古代绘画的色彩秘境”“博物馆奇妙夜”等科普研学活动3场,“认识太阳系”天文观测互动体验活动1场。

(五)通过网络媒体平台向公众公布开放信息等情况

博物馆为了满足社会公众的参观需求,提供了便捷的预约服务。并在中国矿业大学官网首页、中国煤炭科技博物馆官网及公众号发布团体预约平台http://background.cumt.edu.cn/cumt_ets/,保障了博物馆持续面向公众提供参观服务。

团体预约平台网址链接

利用网络新媒体开展科普工作,公众号和网站分别设置了“格物博闻”“矿业荣光”“科普展览”等栏目,展示先进矿业科技成果,传播科技文化知识,弘扬科学家精神。微信公众号与学校新媒体中心、学院微信公众号运营中心形成互通机制,汇聚相关单位传媒力量,及时响应和转发博物馆的科普资讯,扩大科普覆盖面,增强科普传播力。全年网站发布各类图文信息344条,比去年增加4倍;访问量125019人次,较去年增长68.9%。微信公众号共发布各类文章65篇,总阅读量达25927次,其中阅读量超1000人次有8篇,超500人次有16篇。

(六)动员科技工作者开展科普服务情况

博物馆依托学校“双一流”学科群科教资源,发挥科普教育基地平台作用,统筹协调全校科普队伍(科普团体),吸纳科技工作者积极参与科普宣传与服务工作。本年度共有5名采矿科技、自然资源、校史与行业史研究等相关方面的专家、科研人员通过科普讲座、展品讲解等方式为公众提供专业的科普服务,受众人数达800人。指导大学生志愿者团队开展“矿大记忆”口述史采集与整理工作,围绕“华蓥岁月”主题进行老校友采访,持续挖掘学校历史长河中的珍贵记忆宝藏,弘扬科学家精神。指导资源学院“地学科普研学”省级大学生创业训练项目,并带领导大学生开展“神奇的矿石”“生命史诗的黎明——寒武纪”“缘起”等科普研学活动。

(七)科普工作经费及人员情况

除学校每年划拨运行经费62万元以外,通过申报专项和合作共建的方式,筹集中银合作项目300万元(用于智慧场馆建设与系统平台搭建)、双一流建设经费20万元、矿业科技实践教学经费12万元、教育部场馆育人项目支持经费5万元以及江苏省科协奖励经费1万元,共计400万元。

博物馆在职工作人员9人(其中高级职称3人);组建有采矿科技、自然资源、校史与行业史研究、人文艺术等四个科普智库(专家委员会),智库团队兼职专家40人(其中教授28人,副教授12人);重点打造“太阳鸟”文博志愿服务队,形成专兼结合、结构合理,教师为主导、学生为主体,层次分明、运行有序的科普与文化传承团队。具有丰富的科普工作经验。

二、特色工作:“息壤”生态文化科普品牌活动项目

项目依托学校科普场馆、重点学科、实习基地等科普资源,聚焦围绕土壤生息与生态文化主题,是集展览参观、科普教育、科普传播、研学游学和现场实践为一体化的科普品牌活动。项目入选中科协全国科普教育基地品牌活动培育试点项目。

项目充分整合学校及周边优势科普资源,包括科普场馆(中国煤炭科技博物馆)、重点学科(江苏省级重点学科环境工程专业)、实训基地(校外:潘安湖国家湿地公园、中国无废城市文化展览馆;校内:环境科学与工程实验中心、测绘实训文化广场、生态花园实践基地)以及校园地理环境等展教资源,通过开发“有趣有料”的科普内容、开展“有枝有叶”的科普教育、打造“有血有肉”的科普团队、完善“有条有理”的体验线路,一体化推进展览参观、科普教育、科普传播、研学游学和现场实践,使受众亲身感受和体验土地生息之要、生态环境之美、劳作培植之乐、绿色文明之风,普及生态和环保知识,诱发和培育生态环保意识和绿色生活习惯。今年以来,项目已服务苏鲁豫皖周边中小学、社区20余个。

三、获奖荣誉一览:

1.2024.02,在2023年度学校综合绩效考核中获“发展提升奖”。

2.2024.04,2项目获学校2024年度宣传思想文化项目立项,其中《“国色密码”——矿物颜料中的科学与艺术特展 》入选示范培育项目,《能源科技的“尖兵”——矿业科学家精神展示、教育与传播系列活动》(结项验收优秀)。

3.2024.05,获2024年“江苏省科学家精神教育基地”。

4.2024.06,《中国古代煤炭史料数字化及数据库建设项目》获批学校“双一流”文化自主创新项目。

5.2024.08,讲解员韩天翼获获2024年江苏省社科普及基地讲解员大赛优秀奖。

6.2024.09,“历史与文化传播专家团队”入选中国煤炭学会科学传播专家团队(2024-2026年)。

7.2024.10,科普讲解员金筱暀获2024年江苏省第七届科普讲解大赛三等奖。

8.2024.11,入选江苏省科协公布2024年度“科普江苏”计划(专业科普场馆免费开放支持计划),该项目全省共获批10家。

9.2024.11,《“息壤”——中国矿业大学生态文化主题研学游体验线路》入选首批“美丽江苏”生态文化精品体验线路。

10.2024.11,《“息壤”——生态文化展教传习科普品牌培育项目》入选中科协全国科普教育基地品牌活动培育试点项目。

11.2024.12,由中国煤炭科技博物馆和经济管理学院共同指导的话剧《先声》入选江苏省科学家精神舞台剧推广行动剧目,该项目全省共评选16个。

12.2024.12,获中科协“2024年全国科普日活动优秀组织单位”,为江苏省内唯一入选高校博物馆。

四、问题不足

(一)科普受众覆盖不够全面

在科普宣教工作中,较侧重于普通大众中的主流群体,如城市中的青少年学生和具有一定教育背景的成年人。对于弱势群体,如乡村学校学生、残障人士、低文化水平的老年人等的科普覆盖存在明显的短板。没有对受众进行足够细致的分层,在科普活动策划和内容设计上,不能精准地满足不同细分受众的需求,从而影响了科普效果的深度和广度。

(二)科普研学体系不够健全

目前博物馆的科普研学课程体系不够健全。其一,研学课程缺乏系统规划,各主题间关联薄弱,知识传授零散。其二,缺少专门针对研学的教材与资料,多依赖展厅讲解,深度和广度受限。其三,未建立完善的研学效果评估体系,难以衡量学生的知识收获与能力提升情况。

五、工作建议:出台鼓励高校教师参与科普的激励机制

新修订的《科普法》第五章提出:“第四十条 科学技术人员和教师应当发挥自身优势和专长,积极参与和支持科普活动。科技领军人才和团队应当发挥表率作用,带头开展科普。”高校科普教育基地蕴含着丰富的科普智力资源,但是实际工作中科技工作者普遍重科研、轻科普,认为开展科普工作无用、无效益。

鉴于此,希望中科协出台有关鼓励高校科技工作者参与科普教育的指导性奖励办法或政策文件,在职称评审方面,应将参与科普教育的成果作为重要的考量因素,例如,在科普工作中有突出贡献的高校科技工作者,在职称晋升时给予适当的加分或者优先考虑。设立专门针对高校科技工作者科普成果的奖励项目,无论是科普著作、科普视频,还是创新性的科普教育方法等成果,都能够得到相应的奖励认可。

附件

中国煤炭科技博物馆简介

中国煤炭科技博物馆是由中国矿业大学承建的综合性博物馆,2009年正式开馆。博物馆馆舍建筑面积18980㎡,常设自然陈列馆、天工科技馆(采矿工程技术教学示范中心)、煤炭企业馆、校史馆等4个科普育人场馆。此外,还设有李可染艺术展厅、人文艺术馆以及临展厅等文化育人阵地。馆藏、展示有焦作路矿学堂一号毕业证、新疆吉仁台沟早期人类用煤煤样等一批重要历史文物,以及大型煤炭生产、科技互动模型和体验设备50余套。

多年来,博物馆秉持“汇聚煤炭科技发展成果、展示能源资源建设成就;传播先进科学技术知识、服务立德树人根本任务”的宗旨,广泛深入开展科普教育,辐射苏鲁豫皖四省,年均接待观众3万人以上。目前为全国科普教育基地(2021-2025第一批)、中国地质学会地学科普研学基地(营地)和中国煤炭学会科普研学基地、江苏省社科普及基地(能源资源特色历史文化传承基地)、江苏省科学家精神教育基地、江苏省教工委同心教育基地(海归报国主题)、徐州市优秀科普教育基地和社科普及先进集体。是淮海经济区内展示矿大办学风貌、传播科学知识、弘扬科学家精神、传承先进文化,培育和践行社会主义核心价值观的重要科技文化教育阵地。

经过多年的探索与实践,博物馆构建起一个广谱宣传、两个传播渠道、三个定向教培的“1+2+3”科普教育体系:

一个广谱宣传。主要面向社会公众开展科普常识教育。在场馆阵地展陈、教育之外,重点打造“太阳鸟”文博志愿服务队,组织了“低碳生活 绿色未来”“仰望星空 共筑梦想——航天知识科普”“科学魔法秀”等科技实践服务进校园、进社区、进乡村;举办了“科创之翼”主题研学实践营、“小小古生物学家”“地球小卫士”等系列科普研学活动;结合前沿科技成果传播,开展了“大国矿业 科技报国”高水平科技成果展等科普活动。

两个传播渠道。积极利用博物馆官方网站和微信公众号两个传播渠道,定期推送科普常识,展示先进矿业科技成果,传播科技文化知识。打造了“矿事流年”“能源科技”“格物致知”“矿大名人”等品牌栏目。

三个定向教培。面向中小学生、大学生科技类社团、教师及煤炭科技工作者三类群体,分层次、分类别实施精准科普。结合学科专业前沿成果和每年的科普日主题等内容,邀请专家教授开展专门培训指导服务。先后开发中小学生研学项目6个,协同相关中小学校《科学》课教师举办了“探访远古海洋的精灵——菊石/三叶虫”“生命史诗的黎明——寒武纪”“植物发展史”“矿物之美:探秘古代绘画的色彩秘境”等活动。定期面向大学生科技类社团开展主题科普知识教学辅导;面向高校新教师、学生以及来校参加煤矿总工程师/工程技术人员培训班的学员,在完成《矿业工程》《采矿学》《地质学》教学实践任务的基础上,举办采矿先进科技成果、先进机械自动化采矿等专门培训。馆内的多项科普活动被《中国煤炭报》《今日徐州》《徐州广电》《徐州日报》、徐州电视台教育栏目等媒体报道。

博物馆始终坚持“展教研”相结合的原则,依托学科优势打造区域科普高地,以项目研究充实场馆展陈内涵,以研究成果引领科普教育内容。教研工作为馆内收藏展示、科普教育提供了坚实的学术、理论支撑。博物馆现有采矿科技、自然资源等四个专业委员会,其中教授28人,副教授12人。聘请中国科学院院士、国家教学名师、矿业工程和煤矿史教授、江苏省特级教师等一批专家学者兼职担任科普导师,为策展布展、藏品评估鉴定、教育教学、科普宣传、科学研究等工作提供专业知识和技能指导。馆内工作人员先后参与《中国煤矿史》《中国工业史·煤炭卷》《中国矿业大学简史》等通史、专门史的编纂,参与编写《安全高效矿井开采概论》等教材,承担了中国科协科普品牌培育、科普能力提升、校园文化传承等课题项目十余项,其中《“息壤”——生态文化展教传习科普品牌培育项目》获批中国科协全国科普教育基地品牌活动培育试点项目;《“逐日·五育共举”场馆育人》项目入围教育部2024年度高校思政工作质量提升综合改革与精品建设项目;《江苏基层社科普及资源开发整合利用探索性研究》获批江苏省社科应用研究精品项目重点资助;《老物件里的矿大故事——主题展览品征集和文化传承系列活动》入选学校宣传思想文化示范培育项目。

近年来,博物馆在发挥科技文化育人功能,服务教学科研,丰富广大师生的文化生活,完善公共文化服务体系等方面发挥着重要作用。2020年获评中国矿业大学十佳文明窗口;2022年,入选江苏省红色旅游精品推荐线路(省内唯一一家入选的高校博物馆)、入选中国科协“科创筑梦”全国青少年科学节合作单位(200多家全国科普教育基地报名,本馆为入选的60家之一);《汲取史料养分 传承红色基因 赋能文化育人》项目获评教育部“礼敬中华优秀传统文化”全国特色展示项目(江苏省入选的2个项目之一);2023年,“30·60双碳”主题科普活动获江苏省科普场馆协会2022年度十佳品牌活动获中科协“2024年全国科普日活动优秀组织单位”,为江苏省内唯一入选高校博物馆。并多次获评江苏省全国科技周先进集体、全国科普日先进集体等称号。

在未来新征程中,中国煤炭科技博物馆将继续面向社会公众,不断发挥博物馆“文化映像”“科技导向”等功能,向着科普研学实践基地、区域文化传承阵地、能源资源科技展示高地的“十四五”建设目标奋进,努力创建科普宣教、科技传播的示范品牌。

开放时间:

周二~周五13:30~17:00

周六:9:00~16:00

国家法定节假日及寒暑假开放时间另行通知。