编者按:张广石先生原名张世忠,是焦作路矿学堂一号毕业证获得者。他生于1894年正月二十七,今天是他诞辰130周年。本馆特编发张印先生撰写的《回忆我的父亲张广石》,谨以缅怀和纪念。值矿大建校115周年之际,并向开采光明、开发矿业,建设祖国、造福人类的矿业先驱们表达敬意!

回忆我的父亲张广石

父亲张广石,原名张世忠,生于1894年正月二十七,距今已整整130年。幼时父亲生性聪颖,爷爷见他是个学习的好苗子,便对他寄予厚望,对父亲的未来做了人生规划:希望父亲长大成人以后,一是学医,从事医生职业;二是学邮政,从事邮政行业。为此,1907年爷爷还将父亲送入专为邮局培养人才的英算专修学堂学习。然而,父亲在未经过爷爷同意的情况下,两年后以中学同等学力考入了河南焦作路矿学堂。

父亲为什么敢违背爷爷的意愿,转而选择去英国人在我国办的第一所私立工科大学学习呢?

青年时期的张广石

一

父亲出生那年,正值甲午战争爆发,由于清政府腐败无能,军事节节失利,被迫签订了丧权辱国的不平等条约。父亲6岁时,1900年八国联军攻陷北京,烧毁了圆明园。因而,自有记忆的年岁开始,朴素的爱国情感便深深植入在他幼小的心灵。此后随着年龄和阅历的增长,为使国家免受西方列强的侵略,他坚定地认为必须学习工科,必须学习西方的先进的科学技术,才能真正地实现“师夷长技以制夷”。为此,他立志要实业报国,希望改变当时中国落后的面貌。

传统封建思想观念中,父母的话如“金科玉律”一般,违背便被视为大逆不道。可父亲却用实际行动走了一条常人不敢走的路——他未听从爷爷的“规划”,更是自作主张,考入了河南焦作路矿学堂。在校三年学习期间,他不敢向家中索要资助,所有的费用花销靠奖学金维持。但获得奖学金并不是一件易事,学习成绩必须要达到优秀的标准。在当时,矿学是一门新兴学科,外籍教师授课、学习使用的教材均为英语。对父亲而言,攻破英语专用词语成为关键,不仅要听懂,还要吸收、理解。学校管理全部采用西方教学模式,学业要求十分严格,共开设矿学、冶金学、汽学、工程学、应用重学、用器绘图、地质学、测绘学、算学九门课程。所有学生,不分专业,矿冶、路工是必修课。为了拿到奖学金,父亲必须投入全副身心,勤学苦读,争夺学习成绩第一,除此之外,他别无选择。

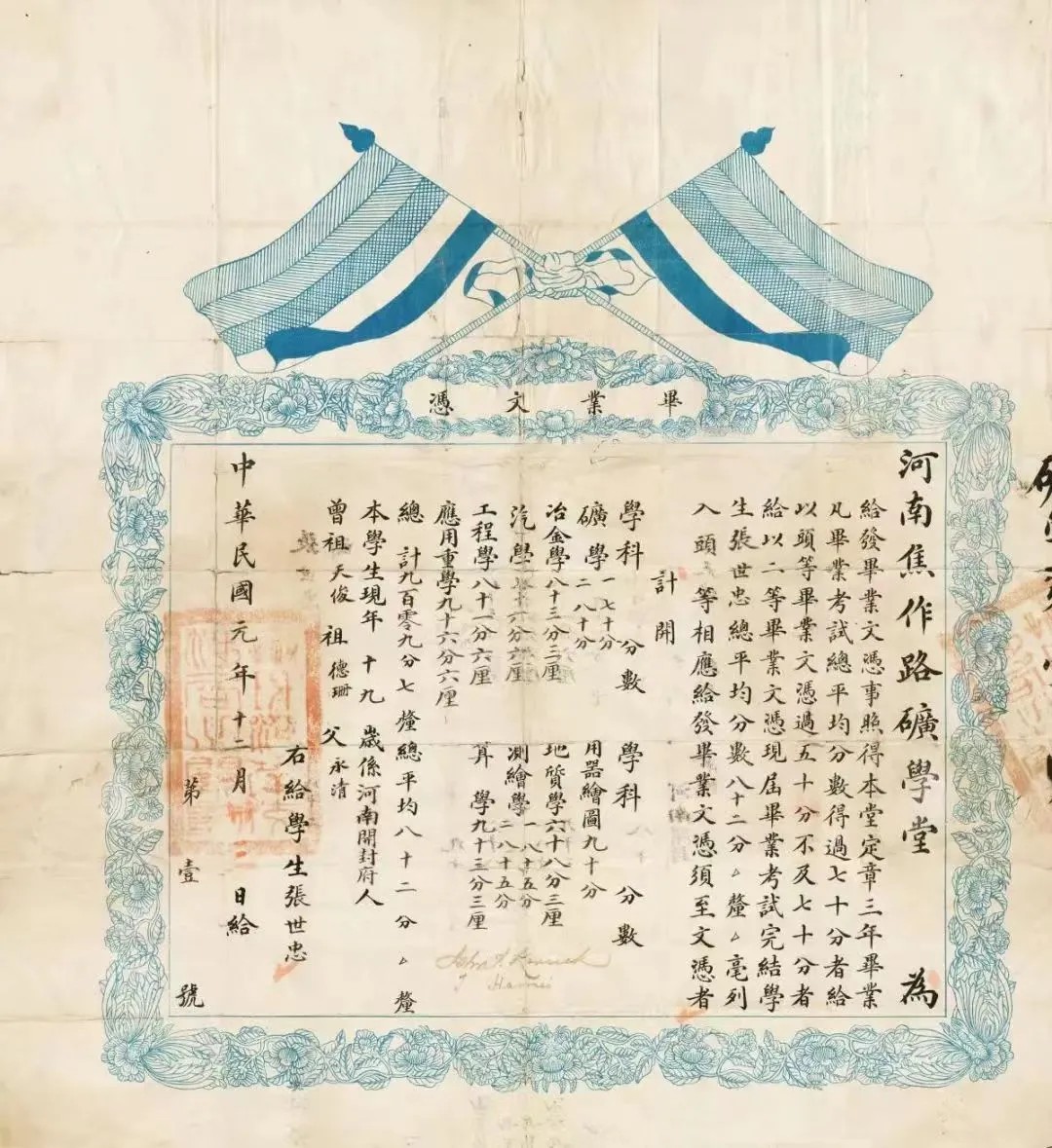

路矿学堂规定:凡毕业考试总平均得分过70分者给以头等文凭,过50分不及70分者给以二等文凭。父亲9门课程平均分数82分,在毕业同学中名列前茅,获得了河南焦作路矿学堂编号为第一号、等级为头等的毕业证。

虽然父亲取得了理想的成绩,也如愿获得了三年的奖学金,可还没等他及时尽孝,在大学毕业前夕,爷爷便去世了。尽管焦作县离开封不远,但爷爷病重时,父亲也未能回家看望——这也成了父亲一生中最内疚、最不能原谅自己的事。

1912年12月,父亲从路矿学堂毕业。因他在焦作举目无亲,生活和工作没有着落,他想:如果当一个挖煤工人,每月几角钱生活费总可以得到。这时矿工于永和师傅向他提供热心帮助,让父亲住在他的家中,并给予他安慰和鼓励。父亲一边与校方联系安排工作,一边利用闲暇之余,教矿工子弟认字学习。在校方与福公司多次交涉下,1913年2月父亲进入英国福公司,成为了一名练习工程师。

在福公司工作期间,父亲目睹了祖国矿产资源遭受外来势力的掠夺,看到了殖民者对矿工的欺诈和压迫。在帝国主义和官僚资本家掌握的矿山,均采用简单且落后的开采方法,随意窃取掠夺,既没有明确的技术指导,又没有统一的技术操作规程和保安规程,因此只能采出煤层20%—30%的煤量,大量的煤炭被白白地损耗。煤层上割槽与落煤完全使用人力,运煤大多采用拉筐方式。多数情况下,为了拖拉煤筐,工人们不得不像被驾车的牛马一样,把拉绳套在肩上。加之井下采用自然通风,温度最高至30多度,风量(新鲜空气供给量)不足,劳动条件异常恶劣且危险。为了控制生产成本,英国人不愿大规模使用机器,倾向于使用中国的廉价劳动力进行生产。他们常常在井下对这群底层的劳动者进行棒打或唾骂,不顾矿工死活,任意延长工作时间。所以,矿工的工资待遇非常低,因而在生活上是真正吃不饱穿不暖的。

这一桩桩一件件的残酷事实,触痛了父亲,他内心十分苦闷。一个年方二十岁的青年人,在他风华正茂、书生意气、挥斥方遒的年纪,便暗暗下定决心,一定要用自己的一生奋斗,改变矿业!改变中国贫弱和科技落后的面貌!

焦作路矿学堂一号毕业证

二

1916年,父亲毅然决然地离开了福公司,来到了自己民族创办的中原煤矿公司,同年还兼任义马煤矿创办设计工程师。1918年,担任汲辉铅矿工程师兼厂长。1922年至1927年,父亲在开封设立了矿业工程设计代办所,从事矿业技师工作,他把全部精力投入到祖国矿藏的勘察设计中去,先后在河南主持勘察武安、渑池、观音堂、登封、淇县等地煤矿,济源铜矿、汲县桐柏铅矿以及修武铁矿。

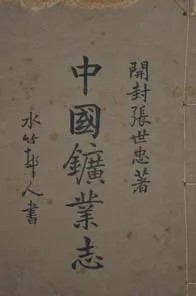

在当时的中国,“国内最大之书肆,欲觅一矿学书籍,寥寥犹若晨星”。父亲决心用自己的知识和考察之记录“聊补其缺憾耳”,所以,他“暇时登山,勘矿及外出各名厂参观”。际此十数载中,“每逢求学,任事已余,凡吾国矿业情况广为搜罗”,“悉心考证游历调查并同志报告及关于矿业中外各籍译录”。终于在1922年,父亲精心编写的处女作《中国矿业志》问世。这部著作得到曾任民国大总统徐世昌的支持,他亲笔为父亲题写了书名。《中国矿业志》旨在让国人了解我国矿业资源之家底,懂得矿业是致富之源、强国之本的道理。

1925年,父亲的第二部著作《业矿指南》出版发行。由于外国列强对我国矿产资源的疯狂掠夺,我国矿业发展举步维艰。面对这样的困境,父亲没有退缩,他满怀信心地在《业矿指南》中写道“倘欲改进,亦属易事,若肯群策群力,收效犹如反掌也,胥赖於是,吾将拭目以俟之”,“欲臻富强,总须努力勇往直前也”。

1928年4月,第二次北伐战争开始。旧中国军阀肆虐,民不聊生,矿业多数停产,父亲也受此影响被迫失业。正逢冯玉祥主持西北行政,在开封举行豫陕甘县长考试,父亲前往应试被录取,并被分配到陕西。但他以无从政经验为由婉拒了县长职位,要求到实业建设领域工作。在这期间,他结识了我国近代水利建设的先驱李仪祉,并被李仪祉委任为陕西省建设厅矿冶股主任,尔后调任技正并兼任矿冶股主任和陕西省建设人员训练班矿冶教员。

从1928年开始,父亲不辞辛苦,骑着毛驴,拄着拐杖,披星戴月,风餐露宿,手拿指南针,行走于荒野沟壑,跋涉在崇山峻岭,用双脚踏遍了大半个陕西。1931年,父亲出版了《陕西之煤业》《陕西矿产一览表》《煤之廉价计划书》,这三本书详尽地描述了陕西省丰富的矿藏资源及开发利用情况,为陕西省矿藏的开发与建设提供了依据。从出版专著到实地考察,他一刻不曾停歇,因为他有决心和信心为矿业奋斗终生。

父亲把祖国矿产事业视为生命,1935年他更名以明志,毅然把自己的名字由“世忠”改为“广石”,“广石”者“矿”也!父亲还把巴普洛夫的一句名言,亲笔写在科学杂志的封页上,贴在书房最醒目的地方,作为自己的座右铭——“应当记住,科学是需要人付出他全部生命的,如果你有二次生命的话,那对你来说,也是不够用的。”

在此期间,父亲还兼任陕西工业试验所总务科长、陕西省度量衡鉴定所事务科长。

张广石先生著《中国矿业志》

三

父亲在1936年参与创办了新民煤矿,1937年至1938年参与创办了秦川、新陇、同泰、同成、利群等煤矿,1939年至1941年任铜川同泰煤矿工程师兼协理,兼白水新生煤矿、铜川同成、利群煤矿设计工程师,1942年至1943年任临潼锰矿工程师,1944年至1951年任铜川同泰煤矿董事、监理、顾问、工程师等。

1949年4月,铜川解放了,但战争还在继续。铜川同泰煤矿的煤无法销售,矿上没有资金周转,同泰煤矿面临破产,工人拿不到工资,挣扎在饥饿线上。对此情况,父亲心急如焚,决定把自己二十多年来辛苦攒钱买的唯一一处住房低价售卖,并把钱转交给公司,帮助公司解决了燃眉之急。而他自己选择租赁一间15平方米的柴房,作为全家人的栖身之地。直到他离开人世,也没有住上属于自己的房屋。

新中国成立后,父亲决心要把自己的“四十年的学识和经验,打破保守思想,全部传给学生和工人”。1950年10月至1951年2月,任西北工学院矿冶系副教授,负责探矿及技保专业的教学;1952年4月至1953年6月,任陕西白蒲煤矿区技术人员训练班教授;1953年参加了燃料工业部西安煤矿学校(今陕西能源职业技术学院)的筹建工作,学校建成后留任任教,1956年还兼任西北大学经济系教授。

当时,由于西安煤矿学校没有专业教材,父亲就广泛收集资料,亲自编写了采矿技术学课程的教材。在教学中,他为了让学生们对煤矿赋存状态更加直观了解,创新制作了展示“沉积岩成层三要素”的教学教具,并在1958年西安市举办的大专院校又红又专展览会中展出,受到了上级及师生的一致好评。父亲从1956年至1964年当选西安市第二、三、四届人民代表,西安市科学院委员等职位。

50年代是父亲最忙碌的时期,也是最开心、最自豪的时期。他既要给西安煤矿学校和西北大学的学生上课,又要参加西安市科学院、西安市人大的各种会议,甚至星期日也得不到休息。但他却认为生活充实而有意义,老师们亲切地称他是“老黄忠”。

张广石先生一家,左一为张广石

四

父亲是一个善于观察、善于思考、善于想象的人,他经常用科学眼光看待周围事物,用科学方法研究周围事物,用他的话来说:“(自己)简直是一个科学迷。”

父亲来陕后,还写出了《开发陕西关中煤矿之研究》《陕西煤矿志略》《陕西煤矿过去现在及将来》《煤矿的废弃矸石可做废料的发现和初步研究》《怎样利用温泉地热的研究》《铜川蒲城煤田南部边界的研究》《矿山坑木代替品的研究》等著作。

父亲说:“我是一个学矿的,素日业余爱研究自然科学,并且用我的观察力,研究日常应用的物品。”除了矿业方面的研究外,他还先后撰写了《用科学方法研究家庭炉灶》《关于蔬菜产制和供应问题的研究》《新制馍工业的研究》《用科学方法检讨日常生活》等文章。

父亲的精神是富有的,人生是精彩的。他的一生凝结成一个字,就是“矿”字:为矿而生,成为焦作路矿学堂的佼佼者;为矿而行,用双脚丈量祖国大地,去寻找“矿”的藏身之地;为矿而书,他出版发行著作5本,各种论文及科学研究15篇;为矿而奋斗,他勘探设计,创办的各种煤矿在河南有八座,在陕西有十二座。但他在去世前夕说:“我一无所有。”父亲虽然没有给我留下金钱、房产,但却给我留下了价值连城的无形资产。

父亲一片赤诚爱祖国,殚精竭力为矿业,无私奉献育人才,潜精研思搞科研——这种精神成为他全部人生的生动注脚!

在我的父亲张广石先生130周年诞辰来临之际,特写此文,以作纪念!

张印

2024年2月